婚外子・非嫡出子(隠し子)は相続できる?認知の有無による違いと対処法を解説!

- 相続人

- 隠し子

- 非嫡出子

- 婚外子

被相続人が亡くなった後に、**婚外子や非嫡出子(いわゆる隠し子)**の存在が判明するケースは少なくありません。

このようなケースでは、相続トラブルや手続きの複雑化が避けられないこともあります。

この記事では、「婚外子」「非嫡出子 認知」「隠し子 相続」といったテーマについて、

相続の可否・法的手続き・注意点をわかりやすく解説します。

婚外子(非嫡出子)とは?

婚外子=法律上の婚姻関係にない親から生まれた子

「婚外子」「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。

一般的には「隠し子」と呼ばれるケースもありますが、法的には非嫡出子として扱われます。

民法改正により嫡出子との相続差は解消

かつては婚外子と嫡出子では相続分に差がありましたが、現在は法定相続分は平等です。

ただし、これは父親による認知がされていることが前提になります。

認知されていない婚外子の相続権は?

認知されていないと相続権はない

婚外子であっても、父親から認知されていない限り法的な相続権は発生しません。

母親からは認知不要で相続権がありますが、父親の場合は認知が必須です。

遺言による相続指定も有効

認知されていなくても、被相続人の遺言によって婚外子に財産を遺すことは可能です。

この場合は「遺贈」として扱われ、相続とは異なるルールになります。

隠し子の存在が発覚したときの相続手続き

遺産分割協議のやり直しが必要になることも

相続手続きの途中で婚外子の存在が発覚した場合、

法定相続人としての参加が必要になります。

その結果、すでに行われていた遺産分割協議が無効となることもあります。

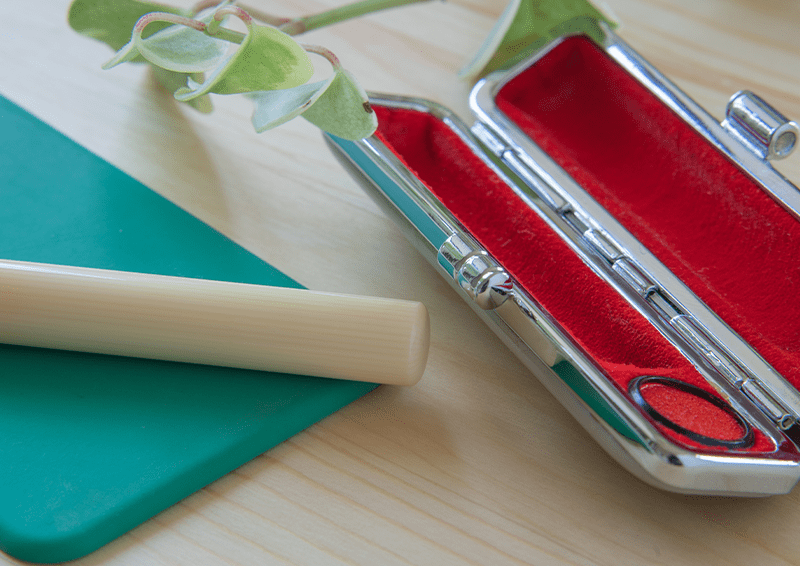

トラブルを防ぐには戸籍の調査が重要

相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、

全ての相続人の有無を確認することが基本です。

相続人全員が婚外子の存在を把握していなかった場合のリスク

- 相続税申告のやり直し

- 相続分の再分配

- 遺産分割協議の無効化・無断分配の責任問題

このようなリスクを防ぐためにも、初期段階での戸籍調査と専門家の関与が不可欠です。

認知請求と相続の関係性

認知は生前でも死後でも可能

婚外子(非嫡出子)は、父親の生前に認知請求することが原則ですが、

死後であっても、裁判によって認知を請求することが可能です(民法781条2項)。

死後認知された場合も相続権は認められる

裁判で認知が認められれば、相続人として遺産分割協議に参加できることになります。

まとめ|婚外子や隠し子にも相続権はある。準備と確認が重要!

- 婚外子・非嫡出子でも、認知されていれば相続権は嫡出子と同等

- 認知がなければ相続権はなく、遺言などで対応する必要あり

- 戸籍調査や専門家による相続人調査が相続トラブルの予防策になる

婚外子や非嫡出子の相続対応でお困りの方は、

当協会にお任せください。相続に強い専門家が状況に応じた最善の対策をサポートいたします。